이 책이 2002년도에 첫판이 나왔다니까 현재 시점이랑은 17년의 갭이 존재한다. 하지만 최근에 나왔다는 여러 책들과 그 내용을 비교해봐도 팀을 관점에서 17년전이 사고와 현재가 틀리지 않았다. 미국적 사고여서 그런건가 싶기도 하다. 내가 겪어왔던 17년의 세월동안에 리더십에 관련된 이야기들이 한국에서는 몇 번의 변곡점이 있었다고 생각되니까.

픽션식으로 한 회사내에서 이뤄지는 두달 동안의 변화를 이야기식으로 풀어냈다. 글이 흥미진지하다. 하지만 전달해야 할 내용은 줄거리의 흐름에 잘 녹아져있다. 왜 베스트셀러인지 충분히 공감된다.

~~~

신뢰(Trust)는 진정한 팀웍을 이루는 가장 기본 요소다. 때문에 서로를 이해하고 상대방에게 열린 태도를 갖추지 못한다면 팀웍은 기대할 수 없다. 제대로 된 팀이라면 팀원간에 서로 등돌리지 말아야 한다. 자신의 실수와 약점을 솔직하고 두려움없이 이야기하고 인정할 수 있어야 한다. (their mistakes, their weakness, and their concerns without fear of reprisal)

미팅에서 이야기가 오가지만, 이야기는 이야기일 뿐 서로 문제가 되지 않기 위해서 그러는 척 할 뿐 짐심을 담아서 문제를 이해하고 그 문제 혹은 해결 방법에 동의(agreement)는 어렵다.

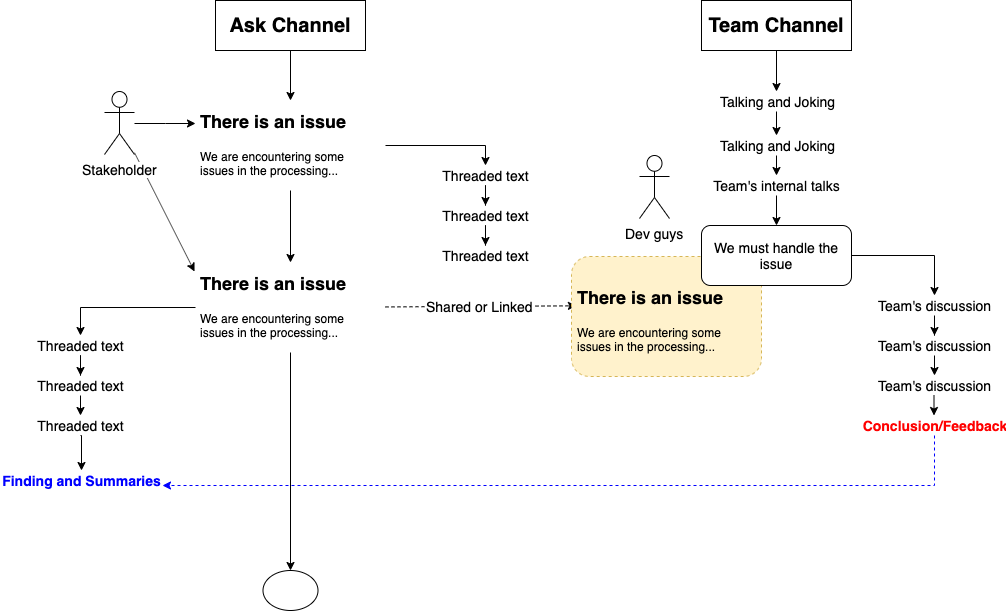

다른 사람의 소중한 시간을 배려하기 위해 전체 팀원들에게 중요한 이야기만 팀 미팅에서 이야기해야 한다? 완전히 개인적인 이야기나 특정 사람을 비난할 목적의 이야기가 아니라면 팀 미팅에서 함께 다뤄져야하고 미팅에 들어온 사람들은 온전히 그 이야기에 집중하고, 들어야 한다. 미팅 시간에 다른 짓을 하는거야말로 미팅 시간에 모인 다른 사람들의 소중한 시간을 낭비하게 만드는 결과를 초래한다. IT회사라고 해서 원온원(One-on-one)을 주창하지만, 그건 소통의 한 수단일 뿐 결국에는 소통 방식의 한 수단일 뿐이다. 다른 사람들도 알아야 한다면 팀 미팅이 되려 더 좋은 선택이고 합리적인 소통 방법을 찾는 것이 좋은 팀 문화다.

Relationship setting – 신뢰(Trust)는 그냥 만들어지는게 아니라 그 사람에 대해 아는 것부터 시작한다. 사람을 처음부터 알기는 불가능하고, 그 사람의 가족이나 집안 환경 혹은 성장 배경등을 알 때 얼추 짐작을 시작할 수 있다. 일상적인 생활의 일부를 공유하고 있어야지 그 사람의 태도나 성격을 짐작할 수 있다. 일이 본격적으로 힘들어 지더라도 이런 배경 지식이 업무 가운데서 신뢰가 쌓여가는데 도움이 된다.

사람들이 서로 싸운(arguing, heated debating)다고 해서 이걸 인위적으로 중재해서 가식적인 평화 상태를 만드는 건 리더로써 올바른 선택이 아니다. 문제가 있다면 그걸 수면위로 드러내고, 팀 내부에서 자연스럽게 결론이 도출될 수 있도록 가이드해야 한다.

팀원들이 팀 내에서 개인의 현재 위치를 인식하게 만들어야 한다. 팀/회사를 위해 공헌하는 측면에서 딱 1개씩 잘하는 것과 고쳐야 할 것들을 다른 팀원들 앞에서 이야기하는게 필요하다. 이 과정은 개인이 생각하는 면과 다른 팀원들이 생각하는 그 팀워에 대한 시각차가 어떤 것들이 있는지 드러내고, 이 차이를 어떤 방식으로 메꿀지를 명확하게 할 수 있다.

다른 사람들과의 협업을 포기하고, 저 혼자 잘났다고 생각하는 사람이 있다면, 그 사람을 가만히 두면 안된다. 그 사람의 태도로 인해 팀내 협업이 망가질 수 있고, 혼자 잘 났다고 하는 자존심(Ego)를 되려 키워줄 수 있기 때문에 팀에 마이너스로 동작한다. 그런 징후가 보이면 바로 싹을 잘라야한다. 탑신병자처럼 개인 플레이만 고집하고 개인 성과에만 집착하는 경우라면 아무리 능력이 좋더라도 팀원으로써의 가치가 없다. 과감하게 팀에서 배제하고, 필요하다면 내보내는게 맞다.

Inattention to results – the tendency of team members to seek out individual recognition and attention at the expense of results, the goals of the entire team. The key is to make the collective ego greater than the individual ones.

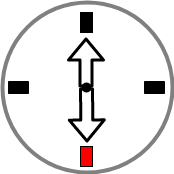

팀이 의미있는 결과를 만들어내는지를 지속적으로 체크해야 한다. 두말할 나위없이 이익을 많이 내는게 확실한 결과겠지만, 이건 말그대로 결과론적이다. 이보다는 지속적인 개선을 통해 궁극적인 Goal을 달성해야 한다. 따라서 단기적인 달성 가능한 목표(Goal) 수립이 필요하고, 이 목표를 위한 진행 단계(Milestone)를 정한다. 그리고 지속적으로 진행 결과 및 과정을 리뷰하고 필요한 수정을 거쳐야 한다. 단기 목표는 구성원 모두가 헷갈림없이 이해하고 동의해야 한다. 그래야 팀의 목표에 모두가 동참할 수 있으며, 이게 안되면 각자 도생(Individual status or ego)의 방법을 찾게 된다. 합의된 목표에 대한 진행 상태는 일별로 체크 가능해야하며, 그 결과 역시 투명하게 공유되어야 한다.

농구팀을 상상해보자. 전반전이 끝난 후 라커룸에서 선수들에게 피드백을 줘야하는 코치가 있다. 코치가 피드백을 준다고, 센터 불러서 코치실에서 원온원(One-on-one)하고, 포인트 가드, SF, PF 다 따로 불러서 이야기한다면? 각자의 피드백이 팀 선수들 사이에서 팀 플레이로 살아날까? 선수 개인은 어떨지 모르겠지만, 팀 플레이는 기대하기 힘들다. (That’s not a team. It’s a collection of individuals.) 마찬가지로 팀에서 각자가 하는 일 역시 팀 플에이어야 한다. 누구는 Frontend를 담당하고 있기 때문에 Backend에 대한 관심이나 책임이 없다고 하거나 그 역도 마찬가지다. 팀으로써 우리는 모두 팀이 하는 어떤 일에 대해서도 책임이 있고, 기능적으로 다른 일을 하고 있기 때문에 나는 책임이 없다고 이야기한다면 그 사람은 팀원으로 불합격이다. 기능이 Fabric으로 엮여서 공동의 목표를 수행한다고 했을 때, 나는 반드시 다른 팀원들이 어떤 일을 하고 있고 협업 플레이를 위해 뭘 해야하지 주의깊게 살펴야 한다.

Fear of conflict – You have tension. But there is almost no constructive conflict. Passive, sarcastic comments are not the kind of conflict I’m talking about.

건설적인 토론은 문제 해결을 위해 서로의 의견을 가감없이 테이블위에 올리고, 그 가운데 무엇이 최선인지를 따지는 것을 의미한다. 단순히 난 말을 했고, 넌 이야기를 들었다로 결론내려지는 토론은 전혀 의미없다. 또한 괜히 다른 사람과의 의견 충돌을 두려워해서 이도 저도 아닌 상태가 되도록 방치하는 것도 되려 팀이 앞으로 나아가는 것을 방해하는 짓이다. 치열하게 논쟁하고 싸워서 의미있는 결론이 내려지는 팀 문화가 가치있다. 되려 이런 걸 두려워해서 빅마우스 앞에서 입도 뻥긋안하는 그게 쳐내야할 적폐다.

p96. Lack of commitment – Even if people generally willing to commit, they aren’t going to do so because they need to weigh in before they can really buy-in.

p98. Avoidance of accountability – Once we achieve clarity and buy-in, it is then that we have to hold each other accountable for what we sign up to do, for high standards of performance and behavior. And as simple as that sounds, most executives hate to do it, especially when it comes to a peer’s behavior because they want to avoid interpersonal discomfort.

당신이 결과를 가장 우선시하는 팀(Your first team)이 당신의 팀이다. 개인이 부서장이나 팀장이더라도 그 팀의 결과를 우선으로 삼는다면 그건 개인/팀 이기주의다. 회사에 소속되어 있다면 회사가 잘 되도록 만드는 것이 조직의 일원으로써 갖는 최선의 미덕이다. 이걸 달성하기 위해 가장 먼저 고려해야하는 것은 내가 일한 결과가 누구를 위한 것이냐하는 문제다. 내가 이끌고 있는 팀이 우선이다면 앞서 이야기한 것처럼 팀 이기주의다. 되려 팀장으로써 소속된 본부의 결과를 위해 최선을 하는 것이 맞다. 마찬가지로 본부장도 회사를 위한 결정을 따르고 그 결정을 결과로 이뤄내기를 기대하기 때문에.

그러나 이렇다고 해서 자신이 이끄는 팀을 고려하지 말라는 것은 아니다. 본부의 팀장들이 나의 First Team이 될 것이고, 개발팀은 Secondary Team이 되면 되니까. 신경쓰지 말라는 이야기가 아니라 노력이 어느 부분에 더 집중되어야 하는지를 이야기한다. (Well, you don’t have to destroy it. But you do have to be willing to make it secondary. And for many of you, that might very well feel like abandonment.)

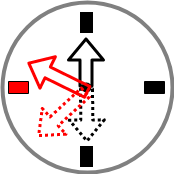

만일 동료가 나의 전문 영역이라는 부분에 대한 이야기가 내가 느끼기에 간섭(혹은 침범)이라고 느껴질 때, 방어적이된다. 이런 태도는 함께하는 동료에 대한 믿음이 부족함에서 오지 않을까 싶다. 그리고 전문가로써 자신에 기량에 대한 의문이라고 생각하기 때문일 것이다. 자존심(ego)와도 깊은 관련성이 있다.

일을 못한 부분에 대해서는 책임을 져야한다. 그리고 못한 부분이 있다면 그 부분을 동료로써 과감하게 질책해야 한다. 되려 그럴수도 있지… 하게 되면 일을 하지 못한 그 동료는 앞으로도 그래도 되는구나라는 안이한 생각을 한다. 담당하는 일과 관련해서 문제를 일으켰거나 일정을 제대로 못지킨다면 그 부분의 책임을 동료 사이라도 명확하게 지적해야 한다. 그 다음에 그 문제를 해결할 방안을 같이 모색해야한다. 책임이 있는 부분에 대해서는 책임을 인정하고, 또 인정하도록 챌린지(Challenge)해야 한다.

Trust is knowing that when a team member does push you, they’re doing it because they care about the team. But we have to push in a way that doesn’t piss people off. Absolutely. Push with respect, and under the assumption that the other person is probably doing the right thing. But push anyway. And never hold back.

Understanding and overcoming 5 dysfunctions

Absence of Trust

It requires team members to make themselves vulnerable to one another and be confident that their respective vulnerabilities will not be used against them. The vulnerabilities I’m referring to include the weakness, skill deficiencies, interpersonal shortcomings, mistakes, and requests for help. It is only when team members are truly comfortable being exposed to one another that they begin to act without concern for protecting themselves. As a result, they can focus their energy and attention completely on the job at hand, rather than on being strategically disingenuous or political with one another.

Team effectiveness exercise – It requires team members to identify the single most important contribution that each of their peers makes the team, as well as the one area that they must either improve upon or eliminate for the good of the team. All members then report their responses, focusing on one person at a time, usually beginning with the team leader.

Role of leaders

Demonstrate vulnerability first. This requires that a leader risk losing face in front of the team so that subordinates will take the same risk themselves. What’s more, team leaders must create an environment that does not punish vulnerability. Even well-intentioned teams can subtly discourage trust by chastising one another for admissions of weakness or failure. Finally, displays of vulnerability on the part of a team leader must be genuine; they cannot be staged. One of the best ways to lose the trust of a team is to feign vulnerability in order to manipulate the emotions of others.

Fear of conflict

It is important to distinguish productive ideological conflict from destructive fighting and interpersonal politics. Ideological conflict is to limit to concepts and ideas and avoids personality-focused, mean-spirited attacks. However, it can have many of the same external qualities of interpersonal conflict – passion, emotion, and frustration – so much so that an outside observer might easily mistake it for unproductive discord.

When team members openly debate and disagree about the important ideas, they often turn to back-channel personal attacks, which are far nastier and more harmful than any heated argument over issues.

Role of leaders

It is key that leaders demonstrate restraint when their people engage in conflict, and allow a resolution to occur naturally, as messy as it can sometimes be. This can be a challenge because many leaders feel that they are somehow failing in their jobs by losing control of their teams during conflicts.

Lack of commitment

In the context of a team, commitment is a function of two things: clarity and buy-in. Great teams make clear and timely decisions and move forward with complete buy-in from every member of the team, even those who voted against the decision.

Consensus – Great teams understand the danger of seeking consensus, and find ways to achieve buy-in even when the complete agreement is impossible. They understand that reasonable human beings do not need to get their way in order to support a decision, but only need to know that their opinions have been heard and considered. And when the agreement is not possible due to an impasse, the leader of the team is allowed to make the call.

Certainty – That’s because they understand the old military axiom that a decision is better than no decision. They also realize that it is better to make a decision boldly and be wrong than it is to waffle. If wrong, change the direction with equal boldness.

Role of leaders

More than any other member of the team, the leader must be comfortable with the prospect of making a decision that ultimately turns out to be wrong. And the leader must be constantly pushing the group for closure around issues, as well as adherence to schedules that the team has set. What the leader cannot do is place too high a premium on certainty or consensus.

Avoidance of accountability

The most effective and efficient means of maintaining high standards of performance on a team is peer pressure. One of the benefits is the reduction of the need for excessive bureaucracy around performance management and corrective action. More than any policy or system, there is nothing like the fear of letting down respected teammates that motivates people to improve their performance.

Simple and regular progress review – Relying on them to do so on their own, with no clear expectations or structure, is inviting the potential for the avoidance of accountability.

Team Rewards – By shifting rewards away from individual performance to team achievement, the team can create a culture of accountability. This occurs because a team is unlikely to stand by quietly and fail because a peer is not pulling his or her weight.

Inattention to results

They do not live and breathe n order to achieve meaningful objectives, nut rather merely to exist or survive. Unfortunately for these groups, no amount of trust, conflict, commitment, or accountability can compensate for a lack of desire to win.

By making results clear and rewarding only those behaviors and actions that contribute to those results.

Teams that say, “We’ll do our best”, are subtly, if not purposefully, preparing themselves for failure.

Role of leaders

Team leaders must be selfless and objective, and reserve rewards and recognition for those who make real contributions to the achievement of group goals.

~~~

종종 찾아보면서 읽고, 내용을 새기면 좋을 듯 싶다.