말그대로 파란만장했던 시간이었던 것 같다. 즐거웠던 기억도 정말 치열했던 기억도 다양하다.

좀 더 업데이트를 하겠지만, 그래도 그 시간의 추억을 기록해둬야 잊지 않을것 같아 남겨둔다.

2015년

배운것도 많았고, 좋은 사람도 만났던 네이버 시절을 마무리하고 7월, 라이엇에 입사했다. 글로벌 회사는 어떻게 일할까 싶은 기대를 안고 첫출근.

구글이나 마이크로소프트와 같은 글로벌 회사에 대한 환상이 있었던 것 같다. 약간의 실망? 걍 한국 회사네?

그럼에도 즐겁게 라이엇 생활을 시작했다. 입사 후 두달 채 안됐는데, 오리엔테이션 비슷한 교육이 본사에 있고 당근 다녀와야한다고 하네! 오!!!! 미국 출장을 가긴 가는구나~ 난생 처음 미국행 비행기에 올랐고, 함께 가는 친구들과 “우리가 언제 미국 본사에 와 보겠나?” 라는 생각으로 교육 후에 돌아볼 만한 명소들을 돌아봤던 것 같다. 사실 교육이기 때문에 뭐 그닥 업무라는 건… 본사 구경도 잘 하고 LA 구경도 잘 했다. 뭐 언제 또 출장을 오겠어.

10월에 월챔 웹 사이트를 급하게 만들어야 한다고 요청이 들어왔다. 글로벌 사이트가 있는데, 왜 이걸 다시 만들어야할까? 상황을 보니 만들어야 했다. 웃픈 현실이라고 해야할까?

처음으로 미국 친구들과 일을 시작했다. 처음에는 메일로, 그러다가 행아웃 채팅으로. 매우 재미있었던 건 영어로 말하는 사람이 제한적인 거. 다들 똑똑한 사람들이고 영어도 배울만큼 배웠는데 본인들 입으로 이야기하는게 아니라 다른 사람들 입을 빌려 이야기할까? 신박하달까? 직접 이야기하겠다고 말하고 본사 친구들이랑 작업을 했다. 시차라는거 정말 블러커다. 몇일 걸리지 않을거라고 생각했던 작업을 마무리하는데 한달이 걸렸다!!! 설마 여기와서 밤을 새겠어 했지만 시차때문에 몇일을 밤샜던 것 같다.

이후에 올스타 웹까지 만들어야 한다고 해서, 출장 다녀오겠다고 했다. (한국에서 작업하는거 힘드니 출장가는게 좋을거라고 꼬득인 친구… 얼굴 본지 오래됐네.) 무려 혼자! 혼자 뱅기타고 혼자 호텔에서 잠자면서 본사 친구들과 2주 동안 작업했다. 행아웃으로 이야기할 때 “싸가지없는 놈”을 실물로 봤고, 오해였다는 걸 알았다. 친절하고 착한 친구였다. 더불어서 서너명 eSports Web 담당하는 개발자 친구들과 PO를 사귀었다. 2~3주 이렇게 있다면 말 그대로 친구가 된다. 이때 사귄 호주에서 온 여전히 좋은 친구도 있다.

2016년

기술 부채 갚아나가기

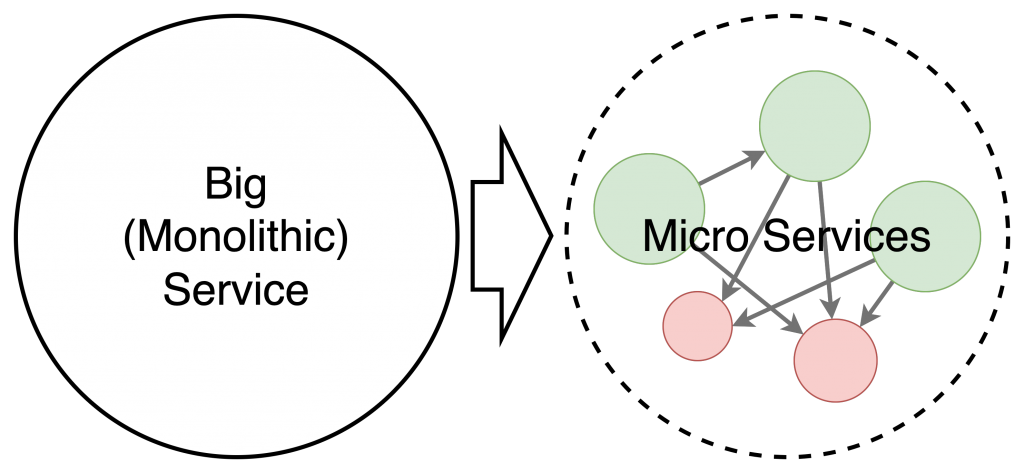

급한 작업을 일단락 후 왜 이런 작업을 반복해왔는지 고민했다. 한국만의 특성이 과도하게 반영된 한국의 계정 체계가 만악의 근원이었다. 하지만 이걸 당장 고칠 수 있는 상황은 아니니 우선 인증 시스템부터 센트럴 시스템과 맞추자라는 생각했다. 여기서 발견한 또 다른 만악의 근원. “.co.kr” 도메인. 한국적이지만 시스템적인 통합에는 확실한 걸림돌이다. 형식이 아니라 내용과 진심이 전달되는게 정답이다. 이 정답을 향해 가자!

사실 문제가 이것뿐이겠나? 한국 시스템의 문제도 있었지만, 한국 요구 사항을 본사 시스템도 받아들이기에 아직 준비가 안됐다. 뭐 별수 있나? 또 비행기탔다. 새로운 친구들도 사귀고 두어번 관련 출장 이후에 한국에서도 미국쪽 인증 시스템을 사용할 수 있게 됐다. 과정에서 어떻게 하면 한국에서 운영하는 계정 시스템을 본사 시스템과 통합할지 생각하기 시작했다.

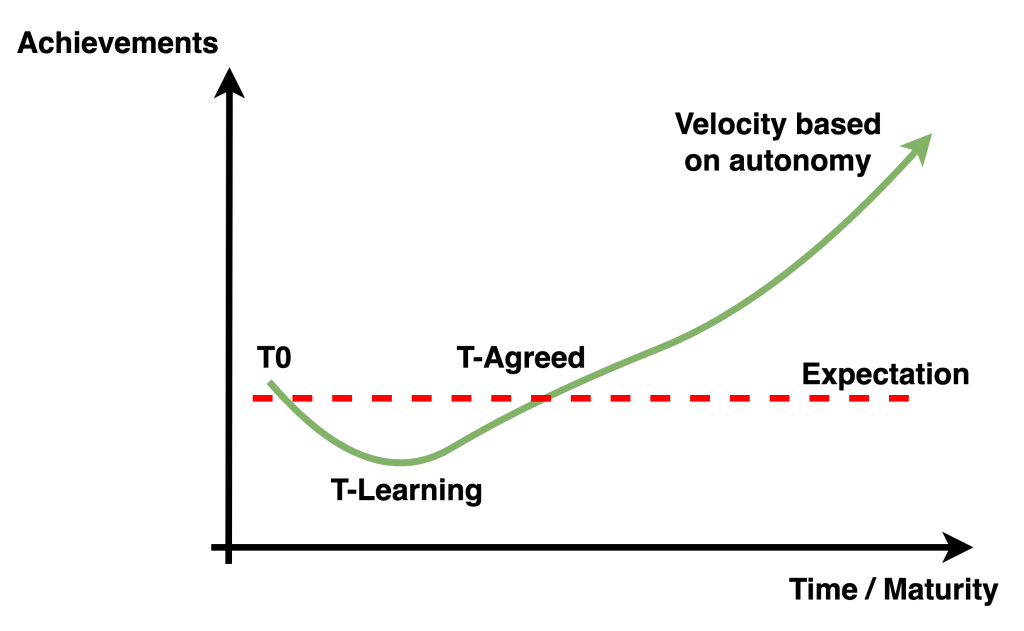

출장 후 돌아와보니 얼떨결에 팀장이 됐다. 개발만 할려고 왔던 건데…

핵과 욕설의 시대

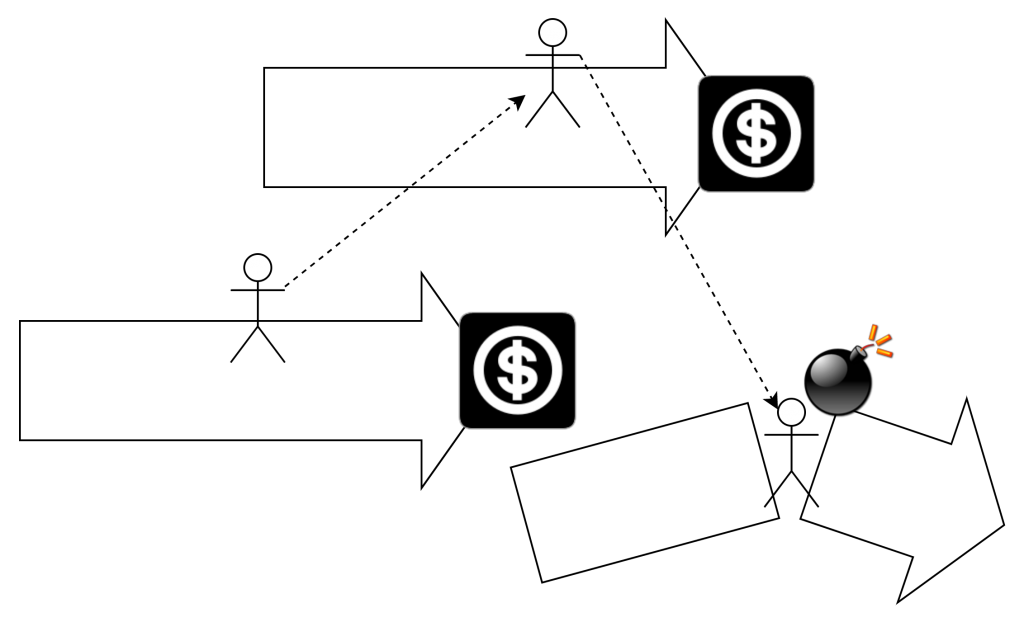

2015년부터 커뮤니티에서 이슈가 되던 핵과 욕설이 본격적으로 무대로 올라왔다. 물론 그 전부터 문제를 인지했고, 해결 방안들을 내부적으로 계속 고민해왔다. 이정도면 대응이 가능하다고 한국 오피스 내부에서 계획을 수립하고 준비를 시작했다. 다만 글로벌 시스템들이 이미 있는데 “왜 그렇게까지 할 필요가 있냐?” 라는 본사 각 영역의 담당자들의 반대가 있었다. 아무리 글로벌 회사라고 하지만 플레이어들이 플레이하는 방식은 다르다. 어찌보면 그게 문화라고 지금도 생각한다. 하지만 글로벌 서비스를 통해 해결해야한다라는 취지의 반대가 크게 발목을 잡았다.

한국팀에서 서비스를 개발한다고 하더라도 센트럴 팀의 도움을 받아야 한다. 불행히도 도움받아야 할 서비스에 대한 오너십(Ownership)은 센트럴 팀들에 있었다. 대응 가능한 한국 서비스를 만들어가는 과정에서 이 컨텍스트(Context)를 이해시킬려고 안되는 영어로 정말 많이 노력했다. 하지만 오너십은 정말 큰 허들이었다. 한국 서비스를 접목시키기만 하는데 그 과정이 정말 치열(처절)했다. 많은 사람들의 노력으로 완벽하진 않지만 한국 시스템이 준비됐지만, 여전히 하나의 서비스를 거스르는 한국 시스템에 대한 반대는 남아있었다.

한국 리더십에서 이 문제를 풀려고 몇번이나 태평양을 왕복했지만, 결론은 앞으로 나아가지 못하고 공회전 상태였다. 결국 한국 리더십에서 결정했다. 물론 준비에 대한 확신이 있었지만 믿기지는 않는 결정이었다. 대단했다!! 한국 서비스 시스템들을 턴온했다. “일해라 라이엇!“의 핵심인 서비스들이 릴리즈됐다. 반응은 말 그대로 대박이었고, 롤을 접었던 플레이어들이 다시 돌아오기 시작했다.

2017년

치열함 이후의 평온함. 2017년은 평안했던 것 같다.

센트럴 개발팀 방문!

치고박고 겁나 싸우던 본사 개발팀이 한국으로 온단다. 엥? 사업팀이나 PO가 아니라 개발자들이 온다구?

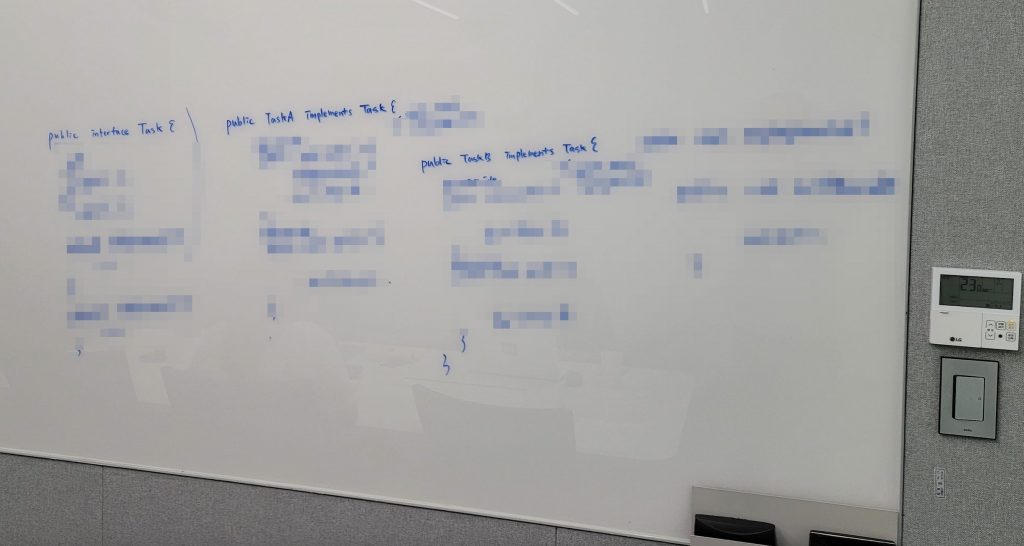

사실 한국 오피스를 셋업된 이후에 본사 개발자들이 한국팀과의 협업을 위해서 방문한 첫번째 사례였다. 더구나 온전히 한국팀이 개발한 서비스에 대한 지식을 얻고, 협업을 목적으로 온다고 하니. 개인적으로 매우 신났다! 오기전에 한국팀에 궁금한 점과 한국팀에서 협업하고 싶은 부분들을 정리했다.

정말 회의에서 서로 욕하기 직전까지 갔던 친구들이 드디어 사무실에 등장했다. 역시나 얼굴보고 이야기해보니 달랐다. 문화가 다르면 접근하는 방법도 달라야 한다는 부분에 공감대가 생겼다. 비로소 그 친구들도 왜 우리가 이렇게까지 서비스 개발에 매달렸는지, 왜 한국 서비스가 글로벌 서비스보다 더 잘 동작하는지 이해했다. 그리고 2주간에 걸쳐서 한국 사무실에서 함께 작업을 했다. 물론 쏘주는 덤이었다. ㅎㅎㅎ

서로가 서로에게 쌓인 오해를 풀게됐고, 이 친구들 가운데 베프도 하나 생겼다. 나중에 출장갔더니 얻어먹었다고, 본인들 회식 자리에 데꾸가서 신박한 LA 음식 먹을 기회도 줬다는… (하지만 나에게는 역시 한식이…)

로열티, 숙원 사업을 시작하다.

한국의 비지니스를 담당하는 큰 축 가운데 하나가 PC방 사업이었다. 초기에 사업을 진행하기 위해 센트럴 팀이 이 시스템을 만들었는데… 비지니스는 한국에서 하는데 서비스 개발은 센트럴 팀에서 진행하다보니 많은 어려움이 있었다. 소통도 문제고, 시차도 문제고. 플레이어분들도 고통이고 업주분들도 고통이고 서비스를 운영하는 우리도 고통이었다. 이 고통을 센트럴 팀에 전달하는 것도 또 고통!!!

대차게 이 서비스를 한국팀에서 오너십을 가지고 재개발하겠다고 선언했다. 관련 팀들에게 이 프로젝트의 진행을 알렸다. 센트럴에서도 이 서비스에 대한 이해가 부족했고, 계속 문제가 발생됐던 영역이었기 때문에 반겼다. 계륵이라고 생각되던 서비스였기 때문인지 모르겠지만 순조롭게 한국팀의 오너십을 인정했고, 개발 팀을 셋업하고 2년이 넘는 긴 여정이 시작됐다.

2018년

새로운 준비의 시대가 도래했다.

LCK 그리고 앱!

LCK 리그의 격변이 시작되는 시점이었다. 종로에 경기장도 만들기로 했고, 자체 방송을 하는 것으로 결정됐다. 그리고 이걸 데이터 서비스의 형태로 만들어보자! 앱으로!!

전사 과제로 결정이 됐고, 앱을 개발할 수 있는 역량있는 개발자들도 뽑고… 9개월쯤의 긴 여정끝에 Ice Boxing하는 것으로 결론. 가장 결정적인 이유는 앱에 대한 전사(글로벌) 정책이었다. 앱이 한창 흥하던 시절이었고, 사내에서도 서비스 앱을 만들자는 것이 붐이었던… Awesome! 이라는 이야기를 많이 듣긴했지만. 무분별한 앱 개발에 대해 새로운 정책이 생겼다. 사실 우리만 앱을 개발할려는 건 아니었으니까. 이 정책을 비껴갈 수는 없었다. 라이어터니까.

이 프로젝트를 진행하면서 느낀 또다른 시사점은 오너십이었다. 본사와 매번 이 오너십때문에 치고박고 했는데, 정작 우리 스스로에게 요구되는 오너십에 대한 고민은 적었던 것 같다.

일을 하는데 오너십이라는 것으로 뭘까? 스스로 재미있는 일을 한다는 것과 결과를 만들어내기 위해 주도적으로 하고, 한 일에 대한 책임을 온전히 감당하겠다는 자세… 많은 생각이 들게 만들었다.

이 프로젝트는 중단했지만 이후 다른 프로젝트에 개발된 기술/경험들이 요모조모 사용됐으니까 만족한다.

롤 그 다음 게임

슬금슬금 롤 다음 게임에 대한 이야기가 나왔다. 한국에서도 본격적으로 멀티게임 시대를 위한 준비를 시작했다.

멀티게임 시대를 위한 첫번째 여정은 이를 감당할 수 있는 조직 만들기. 명목적으로만 존재하던 팟(Pod)이라는 조직을 구체화하고, 역할을 명시했다. 팟은 서비스 조직으로 서비스 중심으로 팟이 서비스 담당과 유지보수를 주도적으로 수행한다. 서비스가 없어지기 전까지는.

다음으로 필요한 것들은 적폐청산! 소위 기술 부채라 불리는 것들을 없애는 것이다. 운영이 급격하게 돌아가다보니 이 부분을 안고 갈 수밖에는 없었다. 하지만 새로운 게임이 출시됐을 때 이 부채들이 발목을 잡았다. 나아갈려면 먼저 이것들을 치워버려야했다. 청산해야할 적폐들이 어떤 것들이 있는지 파악했다. 쌓인 부채가 어마어마하기 때문에 한번에 이 부채들을 털어버릴 수는 없었다. 부채를 점진적으로 갑아나갈 방법과 그 사이에 이자를 어떻게 낼지등도 함께 고민해야했다.

신규 게임이 출시된 이후까지 이 기술 적폐 청산이 마무리되지는 않았다. 하지만 부채를 부채로 인식하고 갚아나갈려고 하는 노력을 시작했다는 것이 중요하다. 당장 할 수 없다고 안하면 결국에 부채가 이자 포함해서 어마어마한 눈덩이라가되어 굴러온다.

2019년

롤 다음 게임이 구체화되었다. 한국에서 여러 게임들을 운영한다고 했을 때 필요한 것들. 이것들을 정리하고 개발할거라고 선언하고.

정말 부지런히 태평양을 오고갔다. 소위 Game Agnostic Service 체계로 만들고, 특정 게임에 대한 의존성을 최대한 없애기 위해 노력했다. 여전히 가장 큰 어려움은 한국이라는 지역의 플레이어들과 운영의 특성을 함께 협업해야할 게임팀을 비롯한 플랫폼 영역의 팀들에게 이해시키고, 협조를 끌어내는 것이다. 부단히 노력했고, 로열티 서비스와 Anti-Addiction Service, 한국말로 하면 셧다운제? 를 기존 서비스들을 대체해서 여러 게임에 하나의 플랫폼으로 적용하도록 개발시켰다. 계정도 롤 기반 계정에서 라이엇 계정으로 한국 환경에서 운영되도록 만들고…

와중에 좌충우돌하는 다른 지역 팀도 좀 도와주고. ㅎㅎ 우리도 바빠 죽겠는데, 다른 지역을 도와주는게 실화냐고 욕도 좀 먹었다. 하지만 한국팀의 존재감을 다른 팀들에게 톡톡하게 보여줬고, 고맙다는 이야기도 들었다. 그럼 된거지.

버라이어티했던 것 같다.

그리고 롤 다음의 첫번째 PC 게임, “레전드 오브 룬테라” 서비스 준비를 마쳤다.

2020년

2019년 말에 코로나라고 하는 신박한 병이 발병하더니 전 지구를 휩쓰는 전염병이 되었다. 2월말에 이 와중을 뚫고 마지막 출장을 다녀왔다. 한국에서 본격적인 PC방 서비스를 제공할 “발로란트”의 운영 환경 준비를 위해.

모든 준비를 마치고 한국에서 이제 제대로 RiotGameS가 되었다. S의 무게감이 엄청 무거웠고, 정말 열심히 준비했던 것 같다.

- 1월 – 레젠드 오브 룬테라 베타 시작.

- 4월 – 발로란트 베타 시작. 레전드 오브 룬테라 정식 및 모바일 시작.

- 6월 – 발로란트 정식 서비스 및 PC방 서비스 시작.

- 7월 – 와일드리프트

이제 남은 기술 부채 해소에 전력을 기울여서 Seamless service environment를 만들어야 할 때다.

해야만 하는 일을 하는 시대를 끝냈다. 이제 우리가 할 수 있는 일들은 뭘까를 고민할 시점이다.

2021년

게임을 넘어서 다음 여정의 방향은 어딜까? 한국팀이 가지고 있는 서비스들의 역량을 강화하는 것이었다. 지속적인 서비스를 한국 플레이어들에게 제공하기 위해서는 반드시 필요하다. 한국은 사업과 개발이 정말 굉장한 시너지를 내고 있는 팀이었다. 이런 시너지가 계속 이어지게 하기 위해서는 “역량”이 필요하다고 판단했다.

우리가 개발한 서비스들은 한국 환경이라는 목적을 가지고 처음 개발이 시작되었지만, 이제는 다른 곳에서도 이걸 활용할 수 있는 여지도 생겼다.

명분, 기회, 가능성…

여러 단어들이 있을 수 있겠지만, 나의 여정은 여기까지.

10월의 마지막 근무일에 나의 라이엇 여정은 막을 내렸다.

이제 남은 사람들의 몫이다.